はじめに

Windows 11には、タスクバーに秒数を表示するオプションができた。それを切り替えやすくするバッチを組んだので、共有する。

内容

メモ帳を起動して以下の内容をコピーしメモ帳に貼り付ける。名前をToggleSystemClockSeconds.batとして保存する。

@echo off

reg query HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v ShowSecondsInSystemClock | find "0x0"

if %ERRORLEVEL%==0 (

goto Set_1

) else if %ERRORLEVEL%==1 (

goto Set_0

)

:Set_1

reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v ShowSecondsInSystemClock /t REG_DWORD /d 0x1 /f

exit /b

:Set_0

reg add HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v ShowSecondsInSystemClock /t REG_DWORD /d 0x0 /f

exit /bこれをダブルクリック等で実行するとタスクバーの秒数表示が切り替わる。

やってることは単純で、HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AdvancedというレジストリのキーにあるShowSecondsInSystemClockという値の0と1を切り替えているだけである。

何のレジストリかというと、

ここである。

これだけだとつまらないが、ショートカットファイルを作るととても便利になる。

適当なショートカットキーを設定。実行時の大きさを最小化とすると、ショートカットキーを押すだけで秒数表示が切り替わる。便利。

おわりに

標準機能で秒数を簡単に(一時的に)確認できました。

付録

ショートカットを作るバッチ

@if(0)==(0) echo off

cscript.exe //nologo //E:JScript "%~f0" %*

goto :EOF

@end

// メイン処理

function main() {

var shortcut = null;

try {

// ショートカットを作成する

shortcut = new ShortcutCreater();

shortcut.create();

// 作成したショートカットをコンソールに出力する

Console.println("ショートカットを作成しました");

Console.println(shortcut);

} catch (e) {

// 例外原因をコンソールに出力する

Console.println("[error occured]: " + e.description);

// 異常終了でコマンドを返す

Console.back(e.number);

} finally {

// WSHオブジェクトを片付ける

if (shortcut !== null)

shortcut.cleanup();

}

// 正常終了でコマンドを返す

Console.back(0);

}

// コンソール汎用クラス

var Console = ((function() {

var constructor = function() {}

constructor.println = echoConsole;

constructor.back = exitScript;

return constructor;

})())

// ショートカットを作るクラス

var ShortcutCreater = function() {

this.wshObj = openWsh();

this.file = this.wshObj.SpecialFolders("Desktop") + "\\秒数表示切替.lnk";

this.link = "%USERPROFILE%\\Downloads\\ToggleSystemClockSeconds.bat";

this.hotkey = "Ctrl+Shift+C";

this.winStyle = 7;

this.desc = "システム トレイの時計の秒表示を切り替える";

this.icon = "%SystemRoot%\\System32\\SHELL32.dll,249";

this.create = createShortcut;

this.cleanup = closeWsh;

this.toString = createrToString;

}

// ----- 以降関数群 -------

function createShortcut() {

var lnkFile = this.wshObj.CreateShortcut(this.file);

lnkFile.TargetPath = this.link;

lnkFile.Hotkey = this.hotkey;

lnkFile.WindowStyle = this.winStyle;

lnkFile.Description = this.desc;

lnkFile.IconLocation = this.icon;

lnkFile.Save();

}

function createrToString() {

return "file=\"" + this.file + "\", linkTo=\"" + this.link + "\"";

}

function openWsh() {

return WScript.CreateObject("WScript.Shell");

}

function closeWsh() {

this.wshObj = null;

}

function echoConsole(msg) {

WScript.echo(msg);

}

function exitScript(errNum) {

WScript.Quit(errNum);

}

// メイン処理呼び出し

main();

参考

以下の記事のバッチをベースに改変しました。

https://qiita.com/y-takano/items/b94312abc17159dce8be

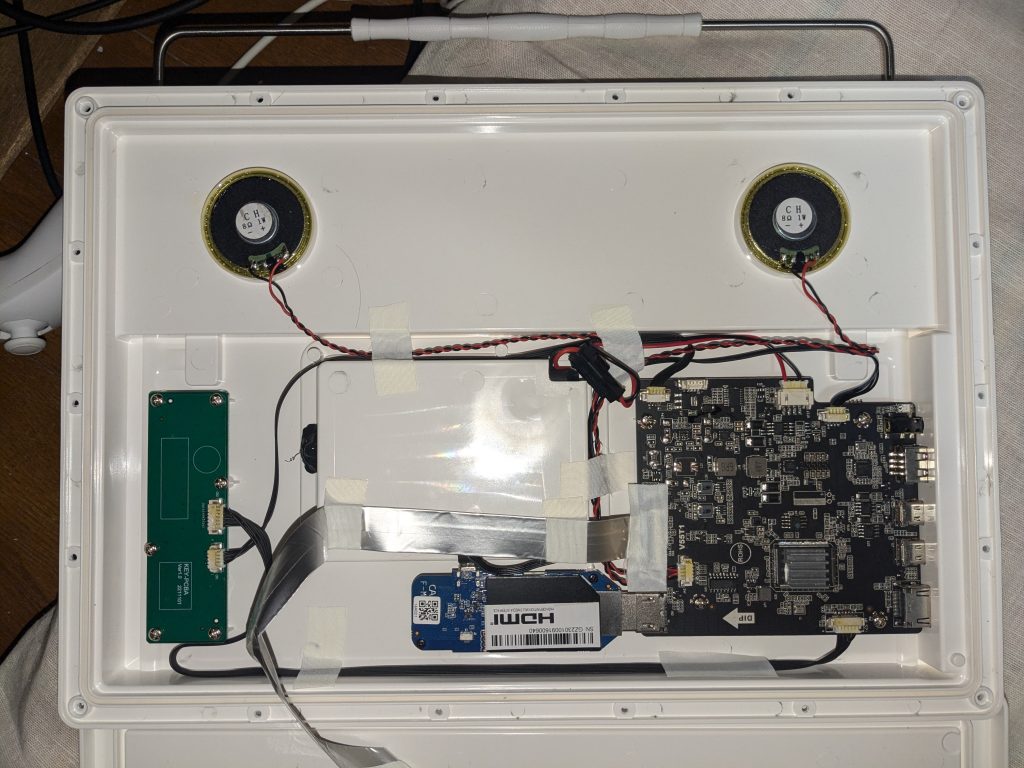

![[PTV-W140]ドン・キホーテで売ってるスマートモニターを使うときの注意点](https://wp.yyya-nico.co/wp-content/uploads/2023/11/PXL_20231122_133434784-825x510.jpg)

![UATTAB001の最小画面輝度の制限を突破する![要root化]](https://wp.yyya-nico.co/wp-content/uploads/2023/11/PXL_20231106_131535457-825x510.jpg)